Fabio Razzi, Il ver perenne, Distillerie 2024

Il ver perenne a cui allude il titolo è il luogo dove si tenevano spettacoli, assemblee e riunioni del movimento operaio, come recita la pagina bianca, la “farfalla in pallido lume”, che segue il frontespizio. Ed è da qui, da questo dettaglio che bisogna partire per comprendere in profondità i caratteri, sentimentali, morali e politici, dell’affresco di Fabio. Una costruzione, la sua, rigorosamente divisa in sei scene che raccontano la storia materiale e spirituale, fatta di sofferenza e di redenzione, del mondo popolare, contadino e operaio, dagli anni della lotta contro la tassa sul macinato alla lenta ma inesorabile restaurazione post resistenziale. Non a caso l’ultimo quadro si sofferma sull’apertura, da parte dei governi centristi, nati dalla svolta moderata del 1947, al Movimento Sociale, il partito erede del rabbioso fascismo saloino. Mi riferisco al governo Tambroni , espressione di una delle tante, funeste , ciniche rivincite che hanno implicato le scelte radicali della restaurazione. Complice di questa orribile svolta quel ritornare sui propri passi che “qualcuno” ha avuto la sfrontata tentazione di chiamare progresso. Del resto, questo “mood” è stato già stigmatizzato da Giacomo Leopardi che, nella sua “Ginestra o il fiore del deserto”, ha scritto, contro chi confonde il progresso con lo sviluppo, “del ritornar ti vanti e procedere il chiami”. La restaurazione, si sa, nasce sempre dalla paura, dal terrore del nuovo, dallo sgomento dovuti, certo, anche agli errori ideologici della sinistra, ma soprattutto alla stanchezza per i tempi lunghi, e difficili, che il lavoro di costruzione di una stabile coscienza di classe e di una società socialista implica.

Solo un lettore distratto, però , guardando ai temi centrali, potrebbe vedere nel lavoro di Razzi il recupero di impegni e di sensibilità civili propri del passato della nostra letteratura e così ricordare, come fonte primaria della sua opera, la centralità accordata da alcuni nostri narratori alla forza sociale antagonista del sistema capitalistico. Penso, fra i molti, a Pratolini, a Bilenchi, a Pasolini e, sottilmente interpretando, a Cassola. Tutto questo travaglio intellettuale, compreso l’entusiasmo rivoluzionario, e quindi lucidamente razionale, della denuncia, ovviamente, c’è nella filigrana, nella tessitura della vicenda narrativa di questa silloge, ma non basta. Non è sufficiente per vedere quella che io ritengo sia la novità del testo. In questa raccolta, lo sguardo del narratore, in dinamico fraseggio con la coralità popolare e i suoi corifei, corredato da creative incursioni proprie di una sensibilità impegnata a conquistare, in solitaria, le vette della verticalità artistica, è continuamente ossigenato dalla poesia e dal sussurro musicale del paesaggio. In altri termini, le vicende di lotta dei diversi protagonisti avvengono in una attenzione costante alla bellezza, al miracolo della vita che si manifesta in ogni luogo, in ogni dettaglio della vicenda. Una citazione: “… Ma che c’è Pietro, che ci unisce così!” Gli occhi di Pietro per un attimo sorrisero: “La vita, la vita … e Questa terra che c’infanga la scarpe, io la penso così” terminò Pietro” Questa è, in buona sostanza, la poetica subliminale teorizzata da Manlio Cancogni pensando ai caratteri della produzione iniziale di Cassola: cogliere tutte le vibrazioni esistenziali che si trovano sotto la soglia della coscienza pratica. Il sublimine, infatti, è la “cosa in sé”, spogliata di ogni suo attributo ideologico, etico, psicologico. Coincide cioè col nudo fatto dell’esistere. È la vita nella sua concentrazione che rivela al suo osservatore i suoi valori. I protagonisti dei racconti di Razzi, dalla stessa altezza in cui si trova la voce narrante, cercano il senso, la giustificazione della ricerca del loro riscatto proprio nella profonda armonia di ciò che li circonda. Si capisce bene che questa geometria ordinatrice, questa battaglia contro il caos, questa avversione alla brutalità, nasce dalla convinzione che il mondo non si deve subire e che il cammino dell’uomo ha un suo costante procedere che non potrà mai essere arrestato. Il vir novus, la parte già libera dell’umanità, ha del resto capito di dover prendere su di sé tutto il peso, la sofferenza che il lungo viaggio attraverso la storia comporta.

Questo lungo racconto, in sei movimenti, quindi parla della genesi di un mondo nuovo pensato secondo ideali che rovesciano le categorie morali, i valori della borghesia, dei ceti privilegiati: la retorica nobiliare e borghese necessaria per nobilitare e per trasformare il cinismo, il disprezzo, lo sfruttamento, la violenza, la protervia in eroismo, in difesa della collettività e della Patria. Il grande miracolo della comunicazione borghese che riesce a presentare i suoi interessi come quelli dell’intera collettività. Da qui, da questa volontà di insegnare la pazienza della rivoluzione, la necessità, da parte del narratore, di trovare la tecnica, i colori, i suoni, persino le sfumature per dare vita a una rappresentazione umana e sociale da fare “vedere” per quello che è: una fascinosa, lenta trasformazione, da sistema caotico, da forma indistinta, da sinopia a costruzione complessa, scandita, ricca di volumi, di forme armoniche, di individualità, di colore. Per questo, il linguaggio perde la sua formalità, scioglie il suo ghiaccio, abbandona la sua polvere artificiosa e si arricchisce di autenticità, di termini gergali, vivacissimi che rendono assai bene il colore locale, la patina temporale. Accanto a un italiano preciso, con punte di preziosità, nel sistema narratologico di Razzi, compaiono lemmi legati alla fantasia popolare: ziro, pitto, pedano; sono presenti leggere costruzioni sintattiche di valore colloquiale, strutture fluide dove la punteggiatura è usata per caricare le parti del discorso di una più forte radicalità semantica. Qualche esempio: “l’ansia, Berto LA consumava; Berto, Lello LO rammentava; conduceva, LELLO, un poderetto”.

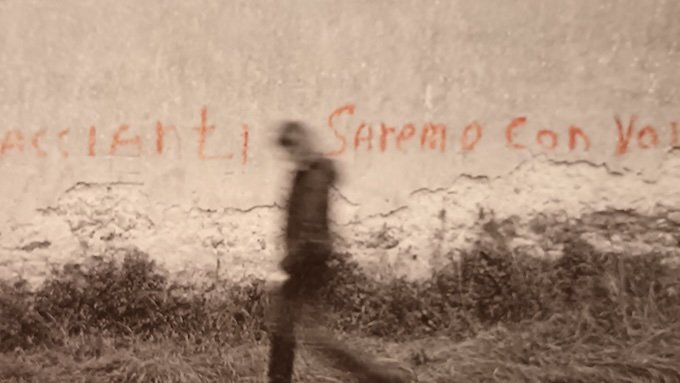

Il veicolo armonico di tutto questo è la scelta, da parte dello scrittore, di affidarsi a una tecnica incisiva per rendere visibile il prendere vita, il nascere dal caos dell’indefinito con ritmi e firme da pittura murale alla Siqueiros di un popolo, spesso sconfitto, represso, ma mai definitivamente battuto. La tecnica è quella che io chiamo “dipingere con le parole”. Il paesaggio, infatti, risplende di fantasmagorie luminosissime, di capricciose rarità perché è il luogo della vita. È fatto per l’uomo sottratto alla schiavitù e quindi capace di un lavoro che sublima, attraverso i gesti sapienti dovuti all’amore, la bellezza di un creato da vivere senza soggezione, senza retorica, ma con il rispetto che si deve a quello che, in fin dei conti, è il profondo oceano, forza e vastità , del destino di una umanità libera dalla lebbra della prevaricazione e della morte morale.