Prendi il Vangelo e scappa

La sera dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio a 266° papa della Chiesa cattolica un telefono squilla insistente, a vuoto: è quello dell’appartamento a Castel Gandolfo dove si è ritirato il suo predecessore, Benedetto XVI, che ora sta seguendo ipnotizzato con i suoi più stretti collaboratori la diretta televisiva e il fumo bianco che esce dal comignolo sopra la Cappella Sistina. Le ultime tre volte in cui è accaduto lui era dentro, tra i cardinali che elessero prima, a strettissimo giro, Albino Luciani e poi Karol Wojtyla nel 1978, e infine lui stesso, nel 2005. Ma non è tanto questo pensiero che gli occupa la mente; è soprattutto la consapevolezza di essere il primo pontefice della storia moderna ad assistere all’elezione del suo successore. È proprio lui che sta cercando vanamente di raggiungerlo a telefono prima ancora di apparire dalla loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro per presentarsi al mondo. Ma non c’è nulla da fare: il volume del televisore è troppo alto e nessuno sente il telefono squillare.

Che proprio lui, Benedetto XVI (nato Joseph Aloisius Ratzinger, classe 1927), il papa della tradizione e della continuità, con una fama di rigorismo dottrinale costruitasi nei lunghi anni di prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, potesse rompere la tradizione millenaria che non prevede altra scadenza per la carica di successore di san Pietro se non la morte, nessuno lo credeva possibile. Eppure, Ratzinger aveva già smentito una volta le attese dei suoi sostenitori: tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta quello che all’epoca era considerato uno dei più brillanti teologi del fronte progressista cattolico, in grado di far vacillare le fondamenta della Chiesa tridentina, si trasformò quasi all’improvviso in uno dei massimi esponenti della linea tradizionalista. A dispetto di tutti coloro che hanno cercato di incasellarlo in un ruolo stereotipato, l’unica veritiera descrizione è quella che si lasciò sfuggire una volta il suo vecchio collega e poi avversario Hans Küng: Ratzinger è, essenzialmente, “un enigma”.

L’enfant prodige

Ha quattro anni quando decide di diventare cardinale. È il giorno in cui osserva rapito il potente porporato Michael von Faulhaber – l’arcivescovo di Monaco in visita alla sua parrocchia – che l’autista aiuta a scendere dalla vettura, sontuosamente fasciato di rosso e nero. A sei anni, nella sua lettera a Gesù Bambino per Natale, il piccolo Joseph chiede un vestito da messa verde, un Cuore di Gesù e un messale romano con traduzione in tedesco. Con il fratello maggiore Georg, assistito dalla sorella Maria, gioca infatti a celebrare la messa in casa. Ma il messale gli serve per capire cosa significano quelle formule in latino che sente in chiesa e che ripete a casa: fin da piccolo desidera andare al di là dei paraventi, per scoprire cosa si nasconde in profondità.

La scelta di diventare sacerdote è naturale. Il padre Joseph, gendarme del governo, la domenica va a messa tre volte; più domestica ma altrettanto solida la fede della madre Maria. Il fratello Georg lo ha di poco preceduto nell’entrare in seminario. C’entra, probabilmente, anche la consapevolezza di essere un ragazzino timido, impacciato, poco a suo agio nel mondo, che trova il suo massimo piacere studiando e leggendo tutto il giorno (i compagni lo chiamano Bücher-Ratz, “topo di biblioteca”, giocando col suo cognome). Potrebbe fare l’insegnante, e a lungo mediterà in seminario se lasciar perdere il sacerdozio e insegnare teologia da laico: lo preoccupano i doveri del pastore in cura d’anime, che deve consolare i parenti ai funerali, prendere in braccio i bambini ai battesimi, animare i gruppi giovanili, vegliare i moribondi. Ma il sacerdozio è una sicurezza. Vuol dire entrare a far parte di un sistema dove tutto viene deciso dall’alto: è il direttore di seminario che decide quale carriera lo attenderà, la diocesi quale parrocchia avrà assegnata, il vescovo quali incarichi diocesani riceverà, il rettore quale cattedra occuperà, la curia romana se farlo vescovo, il papa se farlo cardinale. A più non può ambire: è dal tempo di Adriano VI, nel 1521, olandese, che i papi sono tutti italiani.

In mezzo c’è però la guerra. Viene iscritto d’ufficio alla Gioventù Hitleriana ma non parteciperà mai a nessun raduno, più per sottrarsi all’attività fisica che per convinzioni politiche. A sedici anni, nel 1943, è chiamato all’addestramento nella Wehrmacht. È assegnato ai fucilieri del battaglione di riserva, ma per sua fortuna non si verificano scontri con il nemico. Alla notizia del suicidio di Hitler decide di disertare e tornare a casa, a Traunstein, dove pochi giorni dopo, con la firma dell’armistizio, arrivano gli americani. È fatto prigioniero di guerra e per quaranta giorni patisce la fame in un campo a Ulm, dove riesce però anche a seguire le lezioni di teologia dei docenti del seminario – prigionieri come lui – per mettersi in pari. Non può lamentarsi: un terzo dei suoi compagni è morto in guerra.

Dell’esperienza del nazismo gli resterà la consapevolezza di dove si possono spingere le masse quando i princìpi umani si eclissano, il pericolo esistenziale del superomismo, dell’essere umano che vuole farsi Dio, che rintraccerà tanto nel comunismo quanto nel liberismo consumista. Alla dittatura del “grosso animale”, come lo aveva definito Platone (una metafora che Simone Weil riprenderà proprio negli anni della guerra), Ratzinger contrappone il “personalismo”, che scopre dalla lettura di filosofi cattolici come Romano Guardini e John Henry Newman e dal chassidismo dell’ebreo Martin Buber. La centralità della persona nell’esperienza umana è suffragata dal fatto che Dio si presenta come “Dio di persone”. Come scriverà nell’Introduzione al cristianesimo: “Lo si può incontrare non solo in qualche luogo, ma dovunque l’uomo è e dove si lascia da lui trovare”.

Forte è l’influenza di Agostino d’Ippona. Delle Confessioni, Ratzinger dirà a ragione che è un’opera di cui non si avverte la distanza nel tempo, quasi come fosse scritta oggi. Ma la teologia che si insegna in quegli anni nelle facoltà cattoliche è la neoscolastica, imposta da Leone XIII nel 1879 con la bolla Aeterni Patris: quel complesso sistema filosofico nato con Tommaso d’Aquino e sviluppato da generazioni di chiosatori, che cerca di incardinare la fede nel razionalismo aristotelico, si presta perfettamente agli obiettivi di un’apologetica che ancora vuol dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio e superare le controversie teologiche con i sillogismi. Ratzinger opporrà fin dall’inizio al rigorismo logico di Tommaso la spontaneità del pensiero di Agostino, all’aridità della neoscolastica le nuove tendenze della teologia: la teologia esistenziale degli evangelici Karl Barth e Rudolf Bultmann, e la nouvelle théologie di Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, autori che Roma aveva messo all’Indice con l’accusa di modernismo per la loro ambizione di voler interpretare le Scritture sulla base del metodo storico-critico, anziché rifarsi esclusivamente al magistero della Chiesa. A Monaco, invece, Ratzinger non perde una lezione di Friedrich Wilhelm Maier, docente di esegesi neotestamentaria condannato anni prima da Roma, il cui metodo – egli dirà – “creava una nuova immediatezza con le Sacre Scritture e liberava dimensioni del testo che non erano più percettibili nella lettura eccessivamente cristallizzata del dogma”.

Ad Agostino dedica il suo lavoro di dottorato, commissionatogli da Gottlieb Söhngen, che insegna Teologia fondamentale. Si tratta di capire cosa il filosofo d’Ippona intendesse con l’espressione “popolo di Dio”, che i teologi tedeschi contrari a Roma intendono contrapporre al concetto di “corpo mistico di Cristo” con cui Pio XII, con l’enciclica Mystici corporis Christi (1943), ha voluto definire la Chiesa. Concetto, quest’ultimo, che sembra suggerire che la mera appartenenza alla Chiesa garantisca la salvezza, come se fosse quest’ultima e non Dio la fonte della grazia. Agostino sosteneva invece nella Città di Dio che la Chiesa intesa “come universale popolo di Dio” è la sposa di Cristo, ma ciò non basta per essere salvati perché “questa sposa può essere infedele, ma è comunque la sua unica compagna”. Si tratta di mettere in discussione il “trionfalismo ecclesiastico” di Roma.

Nel 1952 Ratzinger inizia a insegnare come professore straordinario, dato che non ha ancora l’idoneità all’insegnamento: deve prima discutere la tesi di abilitazione, dedicata alla teologia della storia di Bonaventura da Bagnoregio, il Doctor Seraphicus che guidò l’ordine francescano nel prendere le distanze dall’eccessiva influenza del gioachimismo con i suoi fermenti millenaristici. La questione è capire – riassumerà l’autore – “se sia possibile per un cristiano concepire una sorta di compimento all’interno delle vicende di questo mondo, se sia possibile cioè una specie di utopia cristiana, una sintesi di utopie e di escatologia”. Lungi dall’essere una questione di pura erudizione storica, si trattava per Ratzinger di affermare la sua idea di rivelazione, la quale non consisterebbe solo in un insieme di proposizioni raccolte nelle Scritture, ma si sostanzierebbe nell’azione storica di Dio nel mondo: perciò la rivelazione preesiste alle Scritture e prosegue nel corso della storia, il che implica che la comprensione della rivelazione può mutare con il mutare delle vicende umane.

Questa considerazione, che rappresenta la parte centrale della dissertazione di Ratzinger (quasi 700 pagine dattiloscritte), gli costa l’accusa di modernismo. Il suo correlatore, l’ordinario di Teologia dogmatica Michael Schmaus, esperto di cristianesimo medievale, decide di rigettarla, riempiendo le pagine della tesi di talmente tante note e sottolineature che Ratzinger dovrebbe impiegare anni per riscriverla, perdendo così ogni speranza di continuare l’insegnamento. Vuol dire la fine della sua carriera. Altri si sarebbero scoraggiati, o forse addirittura avrebbero provato a drammatizzare lo scontro presentandosi come vittime di una nuova inquisizione, come in seguito farà il suo alter ego Hans Küng. Ma Ratzinger non è uomo da mettere in discussione le gerarchie, né incline alla disubbidienza. La soluzione è quella di espungere tutta la discussione teologica e mantenere solo la parte conclusiva, meno di duecento pagine di mera analisi storico-teologica. L’escamotage riesce, anche se durante l’esame di abilitazione Schmaus e il relatore di Ratzinger, Söhngen, litigano furiosamente sull’ortodossia del candidato.

La sua obbedienza viene premiata con la cattedra di Teologia dogmatica e fondamentale alla Scuola di alti studi filosofico-teologici di Frisinga, nonostante l’accusa di modernismo solo per un pelo non finisca per spedirlo a insegnare all’Istituto pedagogico di Monaco. Pesa a quanto sembra un suo articolo uscito sulla rivista cattolica Hochland, in cui il giovane teologo accusa la Chiesa dell’era moderna di essere diventata Chiesa dei pagani: “Non più, come un tempo, Chiesa di pagani divenuti cristiani, bensì Chiesa di pagani che si chiamano ancora cristiani ma in verità sono diventati pagani”. È qui che presenta per la prima volta la sua teoria della demondizzazione: che non vuol dire che la Chiesa debba rompere con il mondo ed estraniarsi dalla realtà, ma abbandonare la sua tentazione di ammantarsi di mondanità, di perseguire il potere temporale. Per Ratzinger è tempo che la Chiesa torni “a essere ciò che è: comunità dei credenti”.

Il riformatore

Il nuovo papa, Giovanni XXIII, è un uomo bonario che non appartiene all’aristocrazia clericale e rompe con il tradizionale isolamento del Vaticano. Quasi all’inizio del pontificato annuncia la volontà di indire un nuovo concilio ecumenico, che sarà completamente diverso dai precedenti, perché non avrà l’obiettivo di condannare eresie o annunciare dogmi ma “aggiornare” il cristianesimo ai tempi nuovi. L’ultimo, il Concilio Vaticano I, si era interrotto nel 1871 con l’annessione di Roma al Regno d’Italia. Prima di allora bisogna tornare al Concilio di Trento, chiusosi nel 1563. È una grande occasione che Ratzinger ha l’opportunità di vivere da protagonista. Un giorno alle sue lezioni all’università di Bonn, dove nel frattempo si è trasferito, si presenta il cardinale Josef Frings, arcivescovo di Colonia. Il cardinale è stato colpito da un’osservazione fatta da Ratzinger al consiglio di facoltà, secondo cui la bozza di proposte per il concilio predisposta da Frings, che riguardava questioni meramente organizzative, è troppo timida. Ha proposto invece di inserire tra i temi il rapporto tra Scrittura e Tradizione, le due fonti della rivelazione cristiana. Frings vuole sapere perché il giovane teologo la ritenga una questione tanto importante. Gli chiede allora di preparare un discorso sul concilio imminente per una conferenza che dovrà tenere a Genova.

Attraverso la voce di Frings, in quella conferenza prendono corpo le idee di Ratzinger sul bisogno di riformulare la fede cristiana perché sia in grado di rappresentare un’alternativa percorribile nell’era moderna, dando una bella imbiancata a tutto l’impianto ecclesiologico perché, dietro le polverose tappezzerie di broccato, rispunti fuori una fede “più povera nei contenuti e nella forma”, ma sicuramente “più profonda”. Il papa è entusiasta e convoca Frings in Vaticano per complimentarsi con lui; questi gli rivela che il vero autore del discorso è un giovane teologo bavarese, da cui ormai il vecchio cardinale non può più separarsi. Appena iniziano ad arrivare gli schemi conciliari – ossia le bozze dei documenti che l’assemblea è chiamata a discutere, predisposti in prima battuta dalla curia – Frings non li guarda nemmeno e li spedisce a Ratzinger.

La sua attenzione si concentra in particolare su uno schema, il De fontibus Revelationis, che tratta del rapporto tra Scrittura e Tradizione, proprio il tema che aveva chiesto fosse trattato al concilio. Non è un caso: è lo stesso che aveva affrontato nella tesi su Bonaventura, ma ora c’è la possibilità di regolare i conti con Schmaus. Lo schema è completamente da riscrivere, sintetizza Ratzinger, perché non si può pensare di fare della Tradizione (ossia l’insieme delle verità di fede, il depositum fidei che non deriva direttamente dalla Bibbia ma da una successiva elaborazione che viene fatta comunque risalire all’azione dello Spirito Santo) una fonte della rivelazione alla pari con le Scritture. Anzi, per meglio evitare che una abbia la prevalenza sull’altra (perché se si abbandonasse il riferimento alla Tradizione bisognerebbe allora accettare il principio della sola scriptura alla base del luteranesimo), Ratzinger sostiene che nessuna delle due sia da considerarsi “fonte di rivelazione”: l’unica vera fonte è la parola di Dio stessa, di cui Scrittura e Tradizione sono strumenti. In questo modo diventa possibile frenare il tradizionalismo ecclesiastico, che dalla Controriforma in avanti è diventato talmente primeggiante da offuscare lo stesso dettato biblico. È Frings che, all’assemblea conciliare, pronuncia il non placet che boccia lo schema del De fontibus. Il suo autore, il cardinale Alfredo Ottaviani, campione del conservatorismo a capo del Sant’Uffizio, cerca di convincere i vescovi ad approvarlo comunque, ma il voto gli è contrario: 1368 no contro 822 sì. In realtà per approvare o respingere uno schema occorrerebbe il voto di due terzi; ma per quest’unica volta papa Giovanni interviene nei lavori (che segue dal suo studio con una radio) con una nota in cui chiede che lo schema sia ritirato. Il testo definitivamente adottato dall’aula conciliare nel novembre 1965 dovrà molto al pensiero ratzingeriano, a partire dal nuovo titolo: Dei Verbum, la parola di Dio.

A Roma, dove ora è perito conciliare di Frings, è l’idolo dei circoli teologici. Grazie al clima nuovo che si respira sono stati chiamati come consulenti anche giganti un tempo ostracizzati come de Lubac e Congar, insieme a nuove stelle della teologia come Karl Rahner, con cui Ratzinger è in grande sintonia. Ma è lui, il teologo bavarese, a primeggiare per profondità d’analisi e audacia: ha ormai aperto una breccia nel fronte conservatore, che non sarà più possibile richiudere. Il suo attivismo gli attira però nemici, soprattutto a Bonn. Gli viene rinfacciato il tempo passato a Roma sottratto ai doveri accademici, mentre i suoi dottorandi vengono respinti agli esami. Capisce che deve cambiare aria e accetta un invito per la cattedra di Dogmatica a Münster. Ci resta poco tempo, perché entra presto in polemica con l’altra star della facoltà, Johann Baptist Metz, il teorico della “teologia politica”, che Ratzinger non apprezza. Hans Küng lo invita allora a raggiungerlo all’università di Tubinga, che sta diventando una piccola mecca per i nuovi talenti della teologia tedesca. Accetta.

Il conservatore

È il 1966, il Concilio Vaticano II è finito, ma Ratzinger non si sente un vincitore. Anzi: improvvisamente non riconosce più la sua stessa Chiesa. I cambiamenti maggiori li osserva nella liturgia, dopo che Paolo VI ha introdotto il nuovo messale nelle lingue vernacolari abolendo il latino. Nonostante la sua iniziale adesione al movimento liturgico, che ambiva a superare la vecchia messa tridentina con i suoi mille incomprensibili rituali e che ora ha ottenuto il suo obiettivo, Ratzinger è pieno di dubbi. Si chiede se non ci sia spinti troppo oltre. In Germania, soprattutto, percepisce “un certo disagio, un’atmosfera di freddezza e anche di delusione”. Comincia a credere che l’aggiornamento – parola d’ordine che il concilio si era data all’inizio dei suoi lavori – sia stato inteso soprattutto come accomodamento, un tentativo di conciliare la fede con le istanze progressiste provenienti dal mondo.

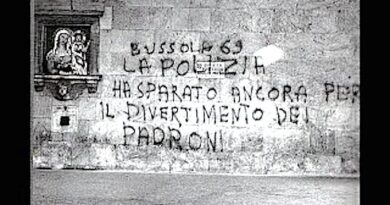

L’esplodere del movimento giovanile del ’68 travolge ben presto anche Tubinga. Ratzinger ne è colto completamente impreparato. Come ricorderà il suo assistente di allora, Peter Kuhn, “l’irrequietezza generazionale” dei giovani della middle class risulta del tutto incomprensibile a un uomo che “veniva da un ambiente molto semplice, dove i conflitti sociali non esistevano, e tutto era sostenuto da un profondo sentimento cristiano”. Le lezioni vengono frequentemente interrotte. In un’intervista a Peter Seewald nel 1996 racconterà quanto fosse ancora per lui “traumatico” il ricordo di quando, durante un’assemblea studentesca, aveva chiesto invano agli studi della facoltà evangelica di prendere le distanze da opuscoli che liquidavano la croce di Cristo come “l’espressione di un’adorazione sadomasochistica del dolore”: “Ci venne risposto di no, perché qui venivano toccati dei gravi fenomeni sociopolitici, con cui ci si doveva dapprima confrontare in nome della verità”. Ratzinger giungerà a vedere in quelle proteste il “volto crudele” di una “devozione ateista”, addirittura i “segni dei tempi” descritti dall’Apocalisse. Si parlerà di una vera e propria fuga da Tubinga: così la definiranno sia Küng, che con Ratzinger ha un violento alterco perché il collega lo pianta in asso proprio mentre dovrebbe sostituirlo nel suo semestre sabbatico, sia il teologo riformato Jürgen Moltmann, secondo cui “la visione apocalittica sul futuro del “piccolo gregge” della cristianità nei grandi pericoli del mondo” gli sarebbe rimasta incollata addosso.

Il nuovo approdo è l’università di Ratisbona, una posizione garantitagli dal vescovo Rudolf Graber, di cui è nota l’avversità verso gli esiti del concilio, che ritiene frutto di un piano massonico, e sta trasformando la diocesi bavarese in una centrale del nuovo conservatorismo cattolico. Per contrastare le tesi della rivista Concilium, che egli stesso ha contribuito a fondare ma che ormai è sempre più influenzata dal pensiero progressista e dal radicalismo di Küng, Ratzinger accetta di partecipare al progetto di una nuova rivista, Communio, che invece cerca di dettare la linea della corretta “ermeneutica del concilio”, cioè della sua interpretazione in chiave non di discontinuità rispetto al passato, ma di continuità rispetto alla Tradizione. Il cardinale Julius Döpfner, presidente della Conferenza episcopale tedesca, inizia a parlare di “linea conservatrice”. Quando, nel 1975, al termine del sinodo nazionale, i vescovi tedeschi avanzano nuove richieste di rinnovamento nello spirito del Concilio Vaticano II, Ratzinger si schiera sula linea vaticana della bocciatura.

È forse in quest’ottica che va letta la svolta sorprendente della sua carriera. Morto Döpfner nel luglio 1976, il Vaticano cerca un sostituto alla diocesi di Monaco che ne corregga la linea progressista. In teoria Ratzinger non ha il physique du rôle, perché la sua esperienza pastorale si limita ad appena un anno come parroco a Bogenhausen, quartiere borghese di Monaco, ormai un quarto di secolo prima, subito dopo l’ordinazione sacerdotale. Eppure, il nunzio apostolico mandato dal Vaticano nel marzo 1977 per comunicargli la volontà del papa non ha dubbi: Ratzinger è l’uomo giusto per succedere a Döpfner. Il teologo esita, perché vorrebbe dire mettere fine alla sua carriera accademica. Si ricorda però di quel cardinale che vide quando aveva quattro anni: il posto che gli stanno offrendo è il suo. E infatti, solo pochi mesi dopo essere stato nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga, il papa lo chiama a Roma per farlo cardinale, appena cinquantenne. Formalmente perché l’arcidiocesi è tradizionalmente cardinalizia; ma forse anche come premio per il suo ralliement.

L’anno successivo Paolo VI muore e si apre la stagione dei conclavi. Il neo-cardinale vi gioca un ruolo defilato: non conosce ancora quasi nessuno, anche se quasi tutti conoscono lui. Apprende della morte di Giovanni Paolo I mentre si trova in Perù per una conferenza; deve rientrare a Roma e qui incontra per la prima volta l’arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyla, che da quel conclave uscirà papa. I due sono caratterialmente molti diversi – Wojtyla è dinamico, volitivo, spontaneo, a volte dispotico – e hanno fatto anche esperienze di vita molto diverse (Wojtyla viene da un paese comunista, ha fatto studi di teologia modesti, è impregnato del tipico devozionismo mariano polacco con cui Ratzinger si trova a disagio), ma condividono la linea politica: mitigare gli eccessi di riformismo post-conciliare e stoppare brutalmente ogni deviazionismo teologico tendente a sinistra, in particolare al marxismo.

Nel 1979 questa linea si esprime in due niet clamorosi di Ratzinger: il veto alla nomina di Metz alla cattedra di Teologia fondamentale dell’università di Monaco e la revoca dell’insegnamento teologico a Küng. Di Metz Ratzinger dirà che era “un invasato della politica”, ma non gli perdona soprattutto il suo ruolo come autore del documento finale del sinodo tedesco quattro anni prima, in chiave nettamente anti-romana. Lo scandalo in Germania è grande, perché una simile interferenza nelle tradizionali libertà accademiche non si vedeva da decenni. Karl Rahner pubblicano un j’accuse durissimo contro l’arcivescovo di Monaco. I due non si parleranno mai più. Ancora più clamoroso l’affaire Küng. In seguito all’uscita di Infallibile?, testo nel quale il teologo di Tubinga prendeva nettamente posizione contro il dogma dell’infallibilità papale nei suoi giudizi ex cathedra, promulgato da Pio IX al Concilio Vaticano I, Ratzinger aveva firmato un intervento in un volume di contributi in senso contrario. Poco dopo, il papa convoca alcuni cardinali, tra cui Ratzinger, per decidere il da farsi. Quale sia la sua opinione, l’arcivescovo di Monaco lo chiarisce in un intervento pubblico, in cui asserisce che Küng si è spinto troppo oltre per continuare a parlare “in nome della Chiesa”. In risposta, la diocesi è inondata da oltre cinquecento lettere di protesta contro la linea censoria del Vaticano. Ma è tutto inutile: il 15 dicembre 1979 arriva il decreto di revoca e Küng deve abbandonare l’insegnamento.

È un ritorno a un clima inquisitoriale che getta su Ratzinger una reputazione da Grande Inquisitore che finirà confermata appena tre anni dopo, quando Giovanni Paolo II lo chiama ad assumere la guida della Congregazione per la Dottrina della fede, rendendolo di fatto il censore ultimo di tutto ciò che si afferma in materia teologica nella Chiesa cattolica. La nomina non giunge inaspettata: è da tempo che Wojtyla vorrebbe il teologo bavarese in Vaticano, ma Ratzinger – che pure per i suoi incarichi da cardinale passa quasi un mese all’anno a Roma – è titubante: anche se la sua antiromanità giovanile, condivisa con i teologi tedeschi, è ormai venuta meno (a differenza di Rahner, che lascerà i suoi incarichi romani sostenendo che “il gelato a Roma è ottimo, ma se ne mangiano di buoni anche in Germania”, Ratzinger ha iniziato ad apprezzare l’elasticità di pensiero degli ambienti curiali), lo frena il pensiero di non poter più pubblicare libri o articoli, per cui pone questa possibilità come conditio sine qua non al papa. Nel novembre 1980 Giovanni Paolo II è in visita in Germania e la messa finale si celebra proprio a Monaco: gli esperti di curia hanno confermato che potrà continuare a scrivere e non ci sono più ostacoli alla sua nomina, che arriverà esattamente un anno dopo (sarebbe giunta anche prima, ma l’attentato di Ali Ağca, il 13 maggio 1981, scombussola tutti i piani).

Il Grande Inquisitore

Nell’estate del 1984 il prefetto della Congregazione per la Dottrina delle fede accetta di incontrare, mentre è in vacanza a Bressanone, il giornalista italiano Vittorio Messori, per una serie di sessioni di intervista destinate a confluire in un libro. È una novità assoluta, che rivela il desiderio di Ratzinger di liberarsi dalle vesti cucitegli addosso del Panzer-Kardinal, come lo chiamano in Germania, l’inflessibile braccio destro del papa che scaglia le sue folgori contro ogni dissidente. Proprio all’inizio di agosto la Congregazione ha pubblicato una “Istruzione su alcuni aspetti della Teologia della Liberazione” che prende di mira una corrente teologica sviluppatasi in America Latina all’indomani dell’assemblea generale dei vescovi latinoamericani a Medellín, nel 1968, a favore della lotta per l’emancipazione delle classi subalterne: un’interpretazione politica del messaggio evangelico che a Ratzinger non può non ricordare il precedente di Metz e nei cui confronti ha intenzione di avviare una campagna repressiva.

È probabilmente questo il vero motivo della disponibilità del cardinale tedesco all’intervista: usare la stampa per preparare il terreno a una possibile condanna dei principali teorici di questa corrente, il domenicano peruviano Gustavo Gutíerrez e il francescano Leonardo Boff, un ex allievo di Rahner, addottoratosi all’università di Monaco. In un documento che entra a far parte del libro di Messori (intitolato Rapporto sulla fede), Ratzinger espone le sue ipotesi su come e perché sia emersa la Teologia della liberazione, dando la colpa non solo al clima post-conciliare, con la sua “idea di apertura al mondo e di impegno nel mondo” che si sarebbe tradotta in un sostegno acritico nei confronti della sociologia, della psicologia e della storiografia marxista, ma anche alla critica della Tradizione portata avanti dall’esegesi evangelica moderna, proprio quella che era stata tacciata di “modernismo” e che il giovane Ratzinger aveva invece abbracciato con entusiasmo. Il risultato è stato quello di fare del cristianesimo “uno strumento della trasformazione concreta del mondo, il che sembrerebbe unirlo a tutte le forze progressiste della nostra epoca”. Da qui il documento della Congregazione, che definisce “gravi deviazioni” gli orientamenti della Teologia della liberazione, e la successiva convocazione a Roma di Leonardo Boff, al quale Ratzinger impone il “silenzio correttivo” per un anno.

È solo uno dei tantissimi episodi di censura destinati a produrre polemiche. A Lione se la prende con i nuovi libri di catechismo viziati da orientamenti dottrinali errati, biasimando che siano stati sostituiti quelli pre-conciliari e venendo contestato dai catechisti e dai vescovi francesi (in tutta risposta negli anni Novanta porterà a termine i lavori per la stesura del nuovo Catechismo della Chiesa cattolica); nel 1987 toglie la cattedra al teologo americano Charles Curran perché mette in discussione le posizioni del Vaticano su divorzio, contraccezione e omosessualità; nel 1994 blocca la diffusione del libro della teologa suor Lavina Byrne favorevole al sacerdozio femminile; tre anni dopo scomunica il teologo srilankese Tissa Balasuirya, reo di proporre tesi deviazioniste su immacolata concezione e verginità di Maria; nel 2001 il teologo gesuita Jacques Dupuis, che già si è visto togliere la cattedra di religioni orientali all’università Gregoriana di Roma, deve accettare che nei suoi libri venga stampata una Notificazionedel Vaticano che elenca i suoi errori dottrinali.

Contro questa deriva 311 teologi cattolici sottoscrivono nel 1989 la Dichiarazione di Colonia per biasimare il proposito di Ratzinger di estendere “in maniera inammissibile” il magistero papale alla libertà di pensiero: “Non possiamo più tacere”. La Dichiarazione verrà sottoscritta anche da oltre sedicimila parroci e laici tedeschi. Ma quando nel 2000 Ratzinger fa pubblicare dalla Congregazione il documento Dominus Iesus, nel quale si afferma che solo la Chiesa cattolica romana rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo ed è unica depositaria della Verità e della salvezza, l’ondata di protesta giunge al culmine. Quello stesso anno, in occasione del grande Giubileo, il papa ha indetto una giornata per chiedere perdono per i peccati della Chiesa, in cui sono stati confessati i peccati commessi dall’Inquisizione, la persecuzione degli ebrei, i crimini contro le donne, il ruolo nella divisione dei cristiani. Ratzinger vi si era fermamente opposto, sulla base di una convinzione che aveva espresso nell’intervista a Messori: “Dobbiamo tornare a dire al Signore: “Noi pecchiamo, ma non pecca la Chiesa che è Tua ed è portatrice di fede””. Una distanza siderale dalla tesi espressa nel suo lavoro dottorale Popolo e casa di Dio in S. Agostino, in cui invece si dimostrava che la Chiesa può essere infedele e peccatrice. Il prefetto spiega che si tratta di respingere il “relativismo”, un concetto che assumerà crescente rilievo nel suo pensiero più tardo: se si accetta – dirà nel Rapporto sulla fede – che la Chiesa sia “una costruzione umana, uno strumento creato da noi e che quindi noi stessi possiamo riorganizzare liberamente a seconda delle esigenze del momento”, allora viene meno qualsiasi punto fermo.

L’impressione è quella di un crescente isolamento che lo rende incapace di comprendere i mutamenti del mondo. Il suo biografo Peter Seewald parla di un “un uomo che si sentiva stretto all’angolo, con un atteggiamento esasperato dell’ora-più-che-mai che conferiva alla discussione con lui una spigolosità non necessaria”. Inizia anche ad accumulare problemi di salute: un primo leggero ictus nel 1991; una brutta caduta nel 1992, che gli procura dieci punti di sutura alla testa; una trombosi nel 1995, che lo rende cieco all’occhio sinistro; un pacemaker nel 1997, a cui ne seguirà un secondo qualche anno dopo. La sorella Maria, sempre fedelmente e silenziosamente al suo fianco, muore improvvisamente d’infarto nel ’92.

Da tempo chiede al papa di andare in pensione, ma Wojtyla ha altri piani per lui. Nel 2002 lo nomina decano dei cardinali, carica che lo pone a capo del collegio cardinalizio; nel 2005, ormai prossimo alla morte, gli chiede di guidare la Via Crucis al suo posto. In quell’occasione che Ratzinger terrà in mondovisione un’inedita autocritica che è rivolta innanzitutto ai cardinali impegnati nel discutere della successione a Giovanni Paolo II: “Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui!”. Si riferisce, soprattutto, a una tema che il papa ha cercato di tenere nascosto per tutto il suo pontificato e che Ratzinger ha iniziato a scoperchiare in tutta la sua drammaticità: gli abusi sui minori. Non è un tema completamente scollegato dal suo ordine di pensieri. Come chiarirà anni dopo, da papa emerito, la sua tesi è che la rivoluzione sessuale del ’68 abbia stravolto la morale del clero. Di fatto, la pedofilia non sarebbe che una conseguenza del marxismo.

Sulla carta, Ratzinger non è affatto il candidato ideale al soglio petrino. Ha 77 anni, manca di energie, è pessimista, disfattista, sospettoso nei confronti dei suoi rivali veri o presunti. Già dai primi anni Novanta il fronte progressista del collegio cardinalizio ha iniziato a pensare a un successore che rompa con la linea di Wojtyla. La figura ideale sarebbe l’arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, dotato di grande spiritualità ma a differenza di Ratzinger in grado di dialogare col mondo e di non comuni capacità pastorali. Martini arriva però all’appuntamento del conclave con una diagnosi di Parkinson. Ai funerali del papa si presenta con un grande bastone nodoso, che appoggia ostentatamente di fronte a sé: è il segnale che non può essere lui il candidato. A San Gallo, in Svizzera, dove da anni si riuniscono i cardinali progressisti per parlare della successione di Wojtyla, i fari si sono di recente puntati sulla figura dell’arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Ratzinger ha invece dalla sua buona parte della curia, che spera forse di poterlo manovrare relegandolo alla stesura di encicliche e lettere pastorali, così come di molti cardinali provenienti dalla fucina di Communio ed ex studenti come l’arcivescovo di Vienna Christoph Schönborn. È l’unico membro del collegio cardinalizio che ha partecipato ai conclavi del ’78, conosce la macchina vaticana meglio di chiunque altro. È il candidato della continuità, che rassicura tutti coloro che dopo 27 anni di regno di Giovanni Paolo II si sentono smarriti.

Sa benissimo di avere delle chance, ma si sente del tutto impreparato. Gli manca solo un anno alla pensione, come i poliziotti dei film americani che finiscono immischiati in vicende più grandi di loro. Non gli piace viaggiare, meno ancora ama i bagni di folla. Ma intravede l’opportunità di dare alla Chiesa la sua impronta, portando avanti un programma di autentica “demondizzazione”. Nel discorso che, da decano del collegio cardinalizio, è tenuto a pronunciare prima di entrare in Conclave, annuncia di voler contrastare quella “dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie”. I cardinali – Martini in testa – lo ascoltano prendendo per quello che è: un manifesto programmatico.

Ratzinger parte fin dal primo scrutinio come il candidato con più voti, ma alla fine del terzo intorno alla figura di Bergoglio si compatta il fronte progressista, che gli regala 40 voti: non sufficienti per eleggerlo ma abbastanza da impedire a qualsiasi candidato di raggiungere la soglia dei due terzi necessaria. Obiettivo di Martini è costringere Ratzinger a ritirarsi e puntare su un candidato di compromesso. Ma tra il terzo e quarto scrutinio il fronte si sfalda. Bergoglio non si sente pronto: è stato a Roma solo poche volte, nelle visite ad limina (che i vescovi sono tenuti a fare ogni cinque anni) e durante qualche sinodo, non conosce nulla della macchina curiale; inoltre, il nuovo regolamento elettorale voluto da Giovanni Paolo II prevede che dopo quattro tornate di sette scrutini l’una si passi al ballottaggio a maggioranza semplice tra i due cardinali più votati. I ratzingeriani devono solo pazientare. Il loro candidato, d’altro canto, lascia fare. Così, nonostante la sua età e la sua debolezza, è a questa fragile roccia che i cardinali si aggrappano nel pomeriggio del 19 aprile 2005, eleggendolo papa, con il nome di Benedetto XVI.

Il pastore

I giornalisti lo chiamano il “papa teologo” e lui non vuole smentire questa immagine. Si regala ogni settimana un giorno libero, il martedì, per portare avanti un lavoro rinviato per anni, quello di scrivere una “cristologia”, che poi diventerà la trilogia su Gesù di Nazaret. Per evitare che i cardinali di curia ne approfittino per afferrare le redini della macchina vaticana, mette a capo della Segreteria di Stato il suo vecchio collaboratore Tarcisio Bertone, arcivescovo di Vercelli, un uomo apparentemente ascetico che in realtà nasconde un’indole accentratrice e un carattere vanesio che non manca di creare frizioni con la curia. Ha bisogno di persone fidate prima che capaci, uomini che possano guardargli le spalle. Crede che tutti vogliano coglierlo in fallo. Ma come papa non si lascia sfuggire l’occasione di chiudere alcuni conti in sospeso.

Innanzitutto con il Concilio Vaticano II: alla presentazione degli auguri natalizi della curia il 22 dicembre 2005 tiene un discorso in cui ribadisce l’ermeneutica delle continuità del concilio, attribuendo invece alla parte avversa, che “non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della teologia moderna”, la colpa di aver promosso una “canonizzazione del relativismo”. Conseguentemente, decide di concedere la revoca della scomunica ai lefevbriani, i vescovi della comunità San Pio X che il vescovo scismatico Marcel Lefebvre aveva ordinato senza autorizzazione del Vaticano, in polemica con il Concilio Vaticano II, che i lefevbriani non riconoscono. A successore di Lefevre, Bernard Fellay, Ratzinger concede il ripristino della messa tridentina, quella che per gli anticonciliaristi è “la messa di sempre”. La decisione produce generalizzato sconcerto persino tra le più alte sfere: è un plateale gesto di restaurazione, che smentisce una delle decisioni più unanimi del concilio, l’abrogazione del latino; tanto più che Fellay non ha affatto accettato in cambio di riconoscere il concilio e un altro dei vescovi a cui è stata rimessa la scomunica, Richard Williamson, pochi giorni prima tiene un’intervista in cui mette in discussione la Shoah e l’esistenza delle camere a gas, generando unanime indignazione e travolgendo di polemiche il Vaticano.

Si comincia a parlare apertamente di Controriforma. La sensazione è alimentata anche dal ripristino di usanze antiquate, come l’enorme mitra dorata appartenuta a Pio IX, la mantellina d’ermellino, le udienze assiso sul trono papale. Da teologo, Ratzinger aveva difeso l’infallibilità papale ma anche la necessità di un governo collegiale della Chiesa in comunione con i vescovi; da papa non coinvolgerà mai la comunità episcopale nelle sue decisioni e lascerà governare la curia, riservandosi il compito di indicare la direzione. Ne derivano disastri che mai si erano visti all’epoca di Giovanni Paolo II. Il più drammatico accade nel settembre 2006 a Ratisbona, dove Benedetto si è recato per un grande discorso sui rapporti tra fede e ragione nella facoltà dove ha tenuto la sua ultima cattedra. Una citazione dall’imperatore bizantino Manuele II Paleologo (“Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane”) provoca una sollevazione nel mondo musulmano. Solo pochi mesi prima la pubblicazione delle vignette offensive su Maometto sul quotidiano danese Jyllands-Posten ha scatenato un’ondata di violenze con morti e feriti. Di fronte alle proteste, agli scontri e alle minacce prodotte dal suo discorso, Benedetto è costretto a far marcia indietro e scusarsi per l’errata interpretazione delle sue parole. In realtà, se si legge l’intervista a Peter Seewland Il sale della terra si osserva che già allora il prefetto Ratzinger aveva idee molto precise sull’Islam: “Deve essere chiaro che non si tratta di una confessione come tante altre, e non si inserisce nello spazio di libertà della società pluralistica”. Per Ratzinger, l’Islam appare quasi come un pericoloso concorrente, che può approfittare degli spazi lasciati indifesi dalle “profonde contraddizioni dell’Occidente” e dalla sua “confusione interiore”. È alla luce di queste considerazioni che bisogna leggere gesti come l’udienza concessa a Oriana Fallaci, ferocissima avversaria dell’Islam, e il battesimo somministrato durante la veglia pasquale del 2008 a Magdi Allam, convertitosi alla fede cattolica dall’Islam.

Sempre più sembra che Ratzinger si faccia influenzare da circoli conservatori che gli assicurano la loro simpatia e il loro appoggio. Uno dei risultati di questa linea è la protesta studentesca e la petizione degli intellettuali italiani che impedisce a Benedetto di inaugurare l’anno accademico all’Università La Sapienza. Il papa non si rende conto che a finire per essere travisato è il significato stesso del suo concetto di “demondizzazione”: dai suoi discorsi emerge in modo lampante che il “mondo” è per lui da identificarsi con il razionalismo illuminista, che ha portato alla libertà di pensiero, di fede e di opinione. Scrive Hans Küng nella sua biografia: “Ciò che viene storicamente dopo il Medioevo non interessa a Joseph Ratzinger come uno sviluppo fecondo, ma piuttosto come uno sviluppo pernicioso, una fase della decadenza dell’Occidente”.

Respingere le conquiste dell’età moderna implica mettere in discussione anche gli assiomi delle democrazie occidentali, come l’allora prefetto Ratzinger aveva chiarito nella Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica pubblicata nel 2002. In essa si prendono le distanze da un’interpretazione del pluralismo che presuppone anche l’autonomia nelle scelte morali. Per Ratzinger questo “relativismo morale” è nocivo “per la stessa vita democratica, la quale ha bisogno di fondamenti veri e solidi, vale a dire, di princìpi etici che per la loro natura e per il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono “negoziabili””. Il concetto dei “valori non negoziabili” diventa ben presto centrale nell’agenda di Benedetto e porta il Vaticano a schierarsi nel referendum del 2005 contro l’abrogazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e l’uso delle cellule staminali embrionali per ricerca scientifica, nonché lo stesso pontefice a pronunciare veti sull’uso dei contraccettivi anche negli stessi paesi africani falcidiati dall’AIDS.

Tuttavia proprio l’enfasi posta sulla morale espone a critiche feroci l’impegno profuso nel contrasto agli abusi di minori nel clero. Quando nel 2009 il fenomeno esplode in tutta la sua drammaticità, con la pubblicazione del “rapporto Ryan” sulle circa 2500 aggressioni subìte da bambini e adolescenti nelle strutture della Chiesa cattolica in Irlanda, e con il “rapporto Murphy” che nella sola diocesi di Dublino ricostruisce gli abusi da parte di ben 172 sacerdoti protetti o impuniti dai loro vescovi, l’indignazione monta a livello mondiale. Da prefetto, Ratzinger aveva iniziato a cambiare le norme sui processi penali contro i responsabili degli abusi, scontrandosi con l’inerzia della sua stessa Congregazione e con il disinteresse del pontefice, che non riteneva opportuno rendere pubbliche le sporcizie del clero. Da qui la scelta di imporre il silenzio sulle indagini e limitarsi quasi sempre a trasferire i responsabili in altre diocesi. Così era accaduto persino quando Ratzinger era arcivescovo di Monaco: in quell’occasione egli scelse di accogliere un sacerdote sottoposto a trattamento psicologico per molestie contro minori, a condizione di non affidargli incarichi pastorali. Ma poco dopo la sua partenza per Roma, il nuovo arcivescovo aveva reintegrato – a quanto sembra con il suo silenzio assenso – il sacerdote in parrocchia, dove era ricaduto nei suoi crimini. Quando esplode lo scandalo della sua ex diocesi, dal Vaticano viene subito inviato un fax affinché i responsabili di allora si assumano su di sé ogni responsabilità, discolpando il pontefice.

Per affrontare la tempesta occorrerebbero fermezza e decisionismo, ma l’unica indicazione che emerge dalla curia è quella di fare quadrato intorno al pontefice, le cui forze iniziano a scemare. Dopo l’ultimo viaggio oltreoceano il medico gli ha imposto riposo assoluto e divieto di altri grandi viaggi: ma nel 2014 c’è la Giornata mondiale della gioventù in Brasile, che non si può saltare. Nel frattempo, altri scandali scoppiano nello stesso Appartamento apostolico. Documenti riservati escono sui giornali italiani grazie a un “corvo” che ben presto viene identificato nel maggiordomo del papa, Paolo Gabriele. È un colpo molto duro per Benedetto, sintomo che ormai non può essere al sicuro nemmeno nelle sue stanze più intime e inquietante segnale della confusione che regna in Vaticano. È in questo clima che torna ad affacciarsi la vecchia speranza dei giorni precedenti all’elezione al soglio pietrino, quella di poter terminare i suoi giorni nella tranquillità di una piccola casetta nel verde, leggendo, pregando, magari scrivendo. Ci sta pensando da mesi. Un giorno di fine estate si convince a prendere quella decisione che sarà l’ultima ma anche la più importante della sua vita.

Il papa emerito

È l’11 febbraio 2013 quando Benedetto XVI pronuncia in latino la sua formula di rinuncia al ministero petrino. Nel suo breve discorso ai cardinali, riconosce che “nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede”, occorre un papa più energico, che non può più essere lui. L’uomo che negli ultimi decenni ha lottato per evitare che l’adeguamento ai tempi moderni impresso dal Concilio Vaticano II arrivasse a colpire la sacramentalità della gerarchia ecclesiastica ora riconosce che l’antica immagine del pontefice non è più adeguata ai tempi moderni.

Ha preparato la sua successione, ma sa bene quanto sia vero il detto che chi entra in conclave da papa spesso ne esce cardinale. Il suo candidato è Angelo Scola: proveniente dal circolo di teologi della rivista Communio, patriarca di Venezia finché Benedetto non lo ha promosso ad arcivescovo di Milano, la sua candidatura si affossa tra il quarto e il quinto scrutinio per veti incrociati provenienti tanto dai cardinali di curia quanto da quelli americani. Questa volta la spunta Bergoglio. Un moto di sorpresa, probabilmente, passa sul volto del papa emerito: “Quando ho sentito il nome, dapprima ero insicuro”, confesserà, riferendosi a quello scelto da Bergoglio, Franciscus (è dal 913, quando fu eletto papa Lando, che i pontefici non scelgono nomi nuovi). Ma quel nome basta a riassumere il suo programma, che s’identifica nella frase che il santo di Assisi sentì pronunciare da Cristo sulla croce: “Francesco, va’ e ripara la mia Chiesa, che come vedi è tutta in rovina”.

Due mesi dopo il papa emerito si ritira nel monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani. Tutti si aspettano che gli resti poco tempo ancora da vivere: salutando per l’ultima volta i fedeli da Castel Gandolfo, si è definito “un pellegrino che inizia l’ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra”. Invece da papa emerito dura più di quanto sia durato da pontefice (otto anni). L’altra sorpresa è che, a dispetto della promessa di non pubblicare nulla né pronunciarsi pubblicamente, per non mettere in difficoltà Francesco e dare l’impressione che esistano “due papi”, man mano iniziano a trapelare dichiarazioni che in teoria sarebbero destinate a un pubblico riservato ma che puntualmente finiscono sui giornali. Le tempistiche inopportune di questi scritti destano più di un sospetto. L’ipotesi è che nella piccola cerchia del Matter Ecclesiae il papa emerito sia manipolato da ambienti del conservatorismo radicale, che intendono esasperare le discontinuità del pontificato di Bergoglio e presentare Ratzinger come vittima di un complotto della “mafia di San Gallo”.

Che Ratzinger, uomo inflessibile quando si tratta di imporre decisioni in pubblico, sia molto vulnerabile nei rapporti più intimi, è cosa nota: già ai tempi di Bonn si ricordano insolenze degli assistenti nei suoi confronti. Da papa è stato difficile sbarazzarsi della sua governante, che attraverso il ricatto emotivo ha cercato di conquistarsi un posto nella famiglia pontificia. Le vicende del suo maggiordomo sono su tutti i giornali. Quando, nell’estate 2019, il cardinale conservatore Robert Sarah fa pubblicare all’insaputa di Ratzinger nel suo nuovo libro un testo del papa emerito a difesa del celibato del clero, proprio mentre si attende il documento finale del Sinodo per l’Amazzonia da parte di papa Francesco, che potrebbe aprire per la prima volta all’ordinazione di uomini sposati (i cosiddetti viri probati), il sospetto assume corpo. Alla luce del fatto che nella Querida Amazonia – il testo pubblicato poco dopo da Francesco – scompare ogni riferimento a quest’ipotesi, si può addirittura pensare a un avvertimento degli ambienti conservatori, che da tempo adombrano la possibilità di uno scisma se il papa proseguirà sulla strada della rottura con la Tradizione. Il fatto che poco dopo lo storico segretario privato di Ratzinger, Georg Gänswein, venga bruscamente congedato da tutti gli incarichi di curia è un ulteriore indizio.

Che alla fine dei suoi giorni Joseph Ratzinger si sia trasformato nella bandiera degli ambienti ultraconservatori più retrivi e scismatici, per i quali Bergoglio sarebbe addirittura un “antipapa”, è un mesto finale. È l’esito di una trasformazione del suo pensiero che lo ha portato a prendere le distanze dalle sue tesi giovanili e a spingerlo su percorsi anticonciliaristi e antimodernisti. Se però si torna alle sue opere di allora, che tanta sensazione destarono nei circoli teologici europei, ancora si troverà lo smalto di un pensiero di straordinaria chiarezza e profondità, che ha ancora molto da dire sul futuro della Chiesa. Che sia questo il pensiero più autentico e originale di Joseph Ratzinger, lo si comprende anche da una risposta che si lasciò sfuggire in un’intervista a Peter Seewald, nella sua veste di guardiano dei dogmi e dell’ortodossia: “Quante sono le strade che portano a Dio?”.“Tante quanti sono gli uomini”.

[di Roberto Paura – tratto da Il Tascabile]