Milena Palminteri, Come l’arancio amaro, Bompiani, 2025

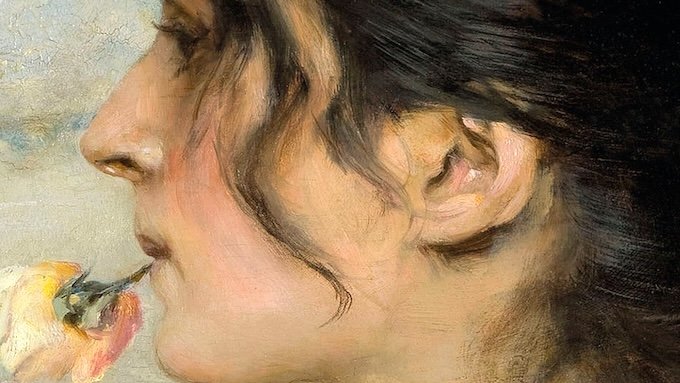

«La pianticella dell’arancio amaro a tutti ci pare uno sbaglio della natura, ché uno spicchio in bocca non si può mettersi tanto disturba. Però… è forte, tanto forte che l’innesto di tarocchi, sanguinelli e riberi a essa subito piglia e l’alberi bastardi crescono più belli di quelli in purezza» dice don Calogero Licata, mafioso di Saracca, a Sabedda, bellissima ragazza che si trova al centro di un romanzo avvincente.

Milena Palminteri, che ha appena vinto il Premio Selezione Bancarella per questo Come l’arancio amaro ci regala sapientemente uno scorcio di Sicilia – siamo nella provincia di Agrigento – negli anni che vanno dal 1924 al 1965. Giocando la propria narrazione intorno a capitoli che corrono, per lo più, attorno a scarti temporali di 36 anni (1924-1960), la Palminteri introduce tutti i possibili temi che la sua scelta spazio-temporale richiede: il ventennio fascista, il patriarcato, il dramma familiare, la miseria, la nobiltà decaduta … Il tutto visto da un luogo nel quale «Sopravviveva un’umanità dolente e immutabile, il bubbone inguaribile di un popolo rassegnato». Sorretta da una scrittura densa e a orologeria, la Plaminteri ci conduce all’interno di una storia che è tutta un «femminino enigma». Scopriamo, così, l’esistenza di padri che non sono padri, di padri che sono insieme cugini della propria figlia, false gravidanze, una figlia in-decisa (Carlotta) fra due madri che dichiara: «Io non sono più io!», piani strategicamente architettati da suocere intraprendenti, nonne schiave dei sonniferi e dell’assenzio e, finanche, un navigato principe del Foro segretamente innamorato, per tutta la vita, di una donna sfortunata. Ma soprattutto quello cui ci troviamo di fronte è il profumo delle zagare e il sapore degli aranci amari…

Stilisticamente, la Palminteri si muove sul registro preciso di tre distinti oggetti. Di tre documenti, in realtà. Partendo dalla formula che mette un segno di uguaglianza tra l’oggetto e qualsiasi atto registrato, l’autrice fa cominciare la propria narrazione con un verbale di eredità, fa poi comparire un atto di compravendita e fa finire il tutto con un testamento. Tre documenti registrati (e dunque tre oggetti) che attestano, insieme, occasioni e possibilità. Come l’arancio amaro è, infatti, un romanzo che fa dipanare la propria narrazione attorno a «felicissime combinazioni» che accadono nelle vite dei suoi protagonisti e a possibilità di «innesto», attorno a quelle, di soluzioni narrative alternative e vincenti. Il fatto biografico che la protagonista Carlotta di mestiere sia archivista e il fatto che, nella sua biografica, lo sia stata anche Milena Palminteri rende subito ragione della presenza dei tre documenti a inizio, fine e cerniera della narrazione. Questi tre oggetti (la cui realtà è inemendabile) ci fanno, però, entrare in una storia nella quale non ci sono certezze, molte ipotesi, verità da ricostruire pezzo per pezzo…

Sabedda: «Era lei dunque l’arancio amaro , era lei la pianta ‘nzertata e dallo ‘nzerto dentro di lei il frutto più dolce». Sabedda è la vera anima del romanzo. Giovane rimasta incinta contro la propria volontà, complice di un «raggiro» che le porta via la figlia (che poi è la sunnominata Carlotta) e, infine, serva nella stessa casa nella quale sua figlia cresce con altri genitori, Sabedda – molto più della protagonista Carlotta, vissuta in tempi probabilmente più liberi – è la vera ragazza che sogna di emanciparsi. Che vuole imparare qualcosa. Che fa ripetere alla figlia le lezioni di scuola per apprendere pure lei qualcosa. Sabedda se ne va in America. Fa crescere un giardino di aranci amari. Evidentemente, la Sicilia le è rimasta nel cuore … Lei che «Non ancora donna del tutto, aveva scritto negli occhi scurissimi un destino di dolore e passione» … Sabedda, dapprima, ha scelto l’unica via possibile, la via obbligata. Infine ha colto l’«occasione» e si è aperta alla «possibilità» di un finale innesto. Se è vero che dall’arbusto dell’arancio amaro possono nascere fiori bellissimi, allora è anche vero che una figlia «bastarda» può seguire il proprio destino di donna e che una madre persa può far nascere zagare e fiori nuovi là dove erano solo miseria e pianto.